ビジネスにおいて重要なのが、潜在顧客をいかに獲得するかです。自社の商品やサービスに対するニーズを持っているけれど、まだそのことを自覚していない潜在顧客を多く獲得できれば、最終的な売上や利益の増加が期待できます。では、どうすれば潜在顧客を獲得できるのでしょうか。この記事では、潜在顧客の概要のほか、潜在顧客の獲得方法や獲得することのメリット、アプローチ方法について解説します。このほか、潜在顧客と似た概念である顕在顧客や見込み顧客といった言葉についてもご紹介します。

潜在顧客とは、潜在的なニーズを持っている顧客層のこと

潜在顧客とは、「自社の商品やサービスが提供する価値に対するニーズを持っているけれど、現時点ではそのニーズをまだ自覚していない顧客層」のことをいいます。文字どおり、「潜在的なニーズ」を持っている層です。例えば、ECサイト運用代行会社である自社と、販路の拡大を考えているアパレル企業A社があるとします。現時点でA社は、百貨店への出店やセレクトショップへの卸などについては計画しているものの、ECサイトの展開といったそのほかの施策は考えていません。この場合のA社は、ECサイト運用代行会社にとっての潜在顧客だといえます。

一方、潜在顧客のようなニーズ自体を持っておらず、将来的にも自社の顧客にはなり得ない層を「無関心層」と呼びます。潜在顧客は無関心層とは違い、ニーズ自体は持っているので将来的に自社の顧客になり得る可能性を秘めていますが、多くの場合、何も手を打たなければ顧客になりません。なぜなら、潜在顧客は商品やサービスのことを知らない場合が多く、知っていたとしてもその商品やサービスが自分のニーズを満たすことにまだ気づいていない状態だからです。

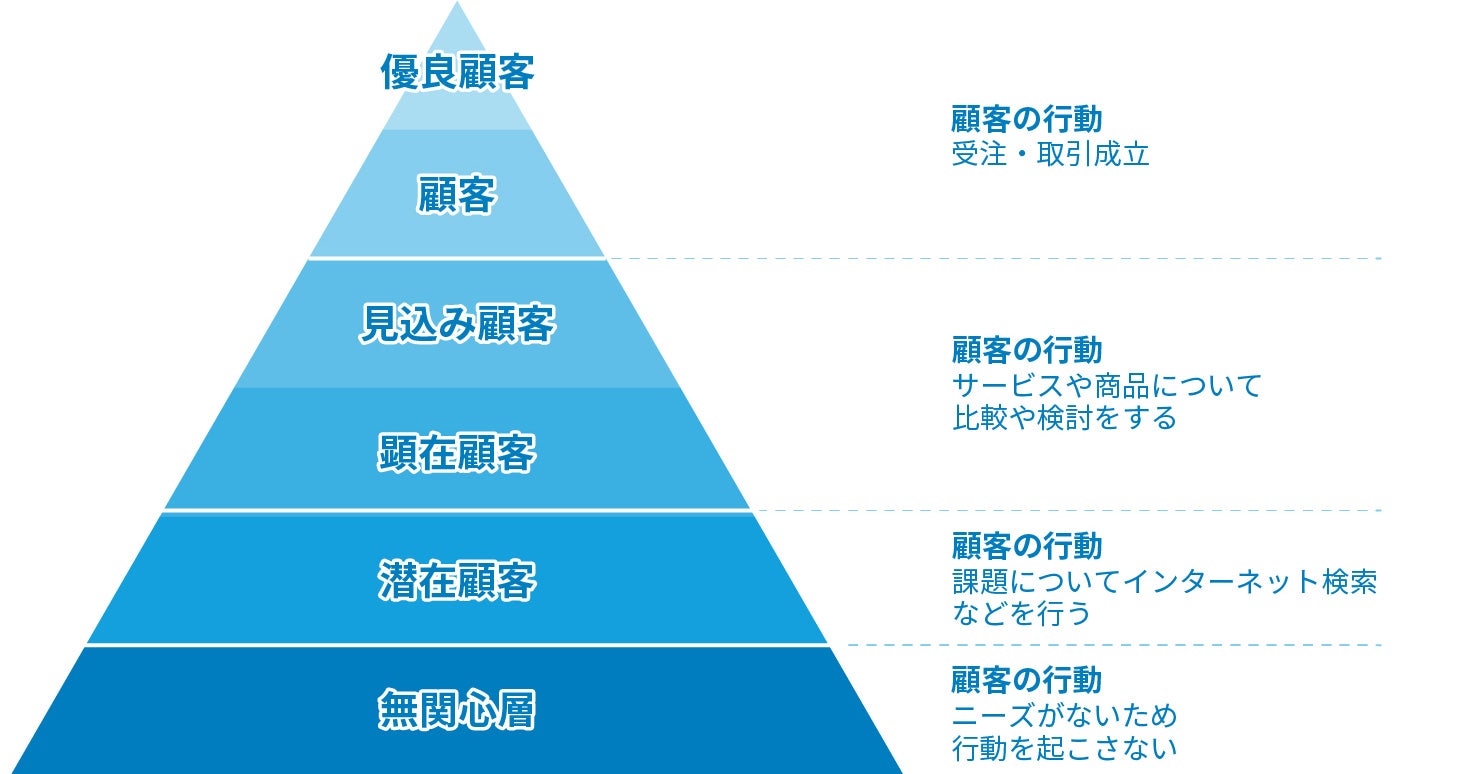

■顧客の分類

ビジネスでは、この潜在顧客にいかに自社の商品やサービスを知ってもらい、顧客になってもらうかが重要です。このほか、顧客について分類する言葉には「顕在顧客」や「見込み顧客」がありますが、潜在顧客との違いは次のとおりです。

顕在顧客と潜在顧客の違い

顕在顧客とは、ニーズを持っており、さらにそれを自覚している層のことです。つまり、ニーズを持っているのに自覚していない潜在顧客に対して、「ニーズが顕在化している顧客」のことです。例えば、実店舗での売上低下を補うため、インターネット販売を検討している企業は、ECサイト運用代行会社にとっての顕在顧客だといえます。顕在顧客はニーズを自覚しているため、多くの場合、そのニーズを満たす商品やサービスについてリサーチを行っています。とはいえ、潜在顧客と同じく、顕在顧客もまだ自社商品については知らない状態です。顕在顧客が商品やサービスについてリサーチを行った際、候補の中に自社が入らなければ検討の対象にはなりません。そのため、まずは自社の商品やサービスを知ってもらうことが必要になります。

見込み顧客と潜在顧客の違い

見込み顧客とは、顕在顧客の中で、自社の商品やサービスのことを認識している層です。ニーズを持っているのに自覚していない潜在顧客に対して、ニーズを明確に自覚しており、さらに自社の商品やサービスのことも知っているため、今後「顧客になり得る見込みある顧客」といえます。ただし、見込み顧客の定義について、はっきり決まったものはありません。自社のことをまだ知らなくても、ニーズを自覚しているなら自社の顧客になる見込みは十分あると考えて、顕在顧客のことを見込み顧客と呼ぶ場合もあります。

潜在顧客を獲得するメリット

潜在顧客を増やすことで、企業のビジネスにはさまざまなメリットがあります。ここでは、2つの大きなメリットをご紹介します。

顧客数を増やせる

潜在顧客を獲得することで、将来的に自社の顧客増につながることが期待できます。なぜなら、潜在顧客が顕在顧客になり、顕在顧客が顧客になるという可能性が高いからです。例えば、潜在顧客が100人いるとすれば、そのうち50人が顕在顧客になり、さらにそのうちの10人が顧客になるというイメージです。この場合、潜在顧客のうち10人に1人が顧客になったといえます。潜在顧客が200人に増えれば顧客は20人になるわけですから、母数となる潜在顧客を増やすことは顧客増に直結する重要な施策であり、メリットといえます。

長期的な信頼関係構築が見込める

潜在顧客を獲得すると、長期的な信頼関係の構築が見込めるというメリットがあります。前述したように、潜在顧客とは「自社の商品やサービスに対して潜在的なニーズを持っている層」のことですから、潜在顧客のニーズを満たすような商品やサービスを開発し続けることが、潜在顧客の獲得につながります。このことは、潜在顧客だけでなく既存顧客にとってもニーズを満たす商品やサービスが開発されるという大きなメリットとなり、今後も自社の顧客であり続けるための原動力になります。潜在顧客を獲得することは、顧客との長期的な信頼関係の構築につながるといえます。

潜在顧客の獲得に取り組むデメリット

多くのメリットがある潜在顧客の獲得ですが、デメリットもないわけではありません。ここでは、2つのデメリットをご紹介します。

時間やコストがかかる

潜在顧客の獲得に取り組む場合、時間やコストがかかる点はデメリットといえるかもしれません。潜在顧客はまだ自分自身のニーズに気づいていません。そのため、潜在顧客から顕在顧客、さらに顧客になってもらうには、まず「顧客自身がニーズを持っていること」に気づいてもらう必要があります。

前述した、ECサイト運用代行会社である自社と、販路の拡大を考えているアパレル企業A社を例にすると、A社は、百貨店への出店やセレクトショップへの卸はすでに「ニーズに気づいている」状態ですが、ECサイトを展開することに気づいていません。この場合、ECサイト運用代行会社である自社について知ってもらったり提案を行ったりすればいいのですが、A社はそもそもECサイト展開を思いついてもいない状態です。そのため、A社にはまず「ECサイトという選択肢がA社のニーズを満たせる」ということを知ってもらわなければなりません。潜在層に気づいていないことを認知してもらうには、相応の時間もコストがかかります。

費用対効果がわかりにくい

潜在顧客の獲得に取り組む場合、費用対効果がわかりにくいという点もデメリットだといえます。潜在顧客を掘り起こし、顕在顧客になってもらうには「潜在顧客にニーズを自覚してもらう」ことが必要です。ただ、そのための施策と、顧客になってもらうまでの流れがどこまで関連しているのかを計測するのは難しく、施策の費用対効果がわかりにくいといえます。

例えば、SNSマーケティング施策で自社の商品やサービスに関する投稿を行ったとします。その投稿から自社の商品サイトにアクセスがあれば、アクセス解析により施策の効果として計測が可能です。しかし、「SNSの投稿は見たけれど、そのときは気にとめず、後日思い出してインターネットを検索して商品サイトにたどり着いた」といった行動の場合、SNSマーケティング施策による効果なのか断定できないため、効果測定が困難です。このように、潜在顧客向けの施策は費用対効果がわかりにくい一面があります。

潜在顧客へのアプローチ方法

潜在顧客は、そのまま放置しているだけでは自社の顧客になってくれません。もちろん、たまたま何かのタイミングで潜在的に持っているニーズに気づき、リサーチを経て偶然自社の商品・サービスにたどり着いてくれる可能性はありますが、それはどちらかといえばまれな例であり、期待すべきではありません。やはり、潜在顧客には積極的にアプローチを行い、顕在顧客や見込み顧客を経て契約・購入に結びつけたいところです。では、潜在顧客に対しては、どのようなアプローチが効果的なのでしょうか。ここでは3つの方法をご紹介します。

コンテンツSEO

コンテンツSEOは、オウンドメディアやブログなどの自社メディアを制作し、潜在顧客の興味関心を惹くことで潜在ニーズを自覚してもらうアプローチ手段です。ここで重要になるのが、コンテンツをどのように顧客に届けるのかという点です。

コンテンツの拡散にはさまざまな方法がありますが、中でも効果的なのがSEO(検索エンジン最適化)といえます。SEOとは、顧客が検索エンジンで検索した際、上位に表示されるようにコンテンツの内容を工夫し、対策することを指します。Googleなどで上位表示されるには検索エンジンからコンテンツの内容を高く評価される必要があり、そのためにはしっかりとターゲットを設定し、顧客の課題を解消できるコンテンツに仕上げることが重要です。

SNS

不特定多数の潜在顧客に情報を発信し、自社について認知してもらうなら、欠かせないのがSNSの活用です。X(旧Twitter)やInstagram、Facebookといった主要なSNSには企業として公式アカウントをつくり、日頃から積極的に情報発信することを心掛けます。

SNSはユーザーと直接やりとりできる場でもあり、企業とユーザーとの距離を縮めてくれたり、ユーザーの好感度を高められたりする効果も期待できます。また、前述したオウンドメディアやブログといったコンテンツの拡散にもSNSは有効です。コンテンツSEOを実施する際は併せてSNS活用も行い、制作したコンテンツを最大限に利用します。

メルマガ・ホワイトペーパー

ユーザーが、自ら抱えている課題についてインターネットで検索し、オウンドメディアを経て自社サイトにたどり着いてくれたとしても、その時点ではまだ顕在顧客にまでは至っていないこともあります。その場合、メルマガ(メールマガジン)の登録やホワイトペーパーをダウンロードしてもらうことで、後日あらためてニーズに気づいてもらえる可能性を高めます。

潜在顧客のメールアドレスは、メルマガ登録による入手のほか、ホワイトペーパーをダウンロードする条件として登録してもらうことでも入手可能です。自社サイトを訪れてくれた潜在顧客は、顕在顧客へのステップアップが期待できる存在ですから、しっかりと接点を維持することが大切です。

顕在顧客へのアプローチ方法

ニーズは自覚しているものの、まだ自社のことを認知していない顕在顧客は、今後顧客になり得る可能性を秘めていると同時に、同業他社に奪われるリスクも内包した存在です。そのような顕在顧客に対してどのようなアプローチをすれば、他社ではなく自社を選んでもらえるのでしょうか。ここでは、顕在顧客に対してアプローチする3つの方法について解説します。

Web広告

顕在顧客は自分自身のニーズを自覚しているため、課題を解消できる方法やツールのことをインターネットで検索したり比較サイトで検討したりするといったリサーチを行います。そこで効果的なのがWeb広告です。例えば、Googleの検索結果画面の最上段に検索結果に似た広告(リスティング広告)を出稿できます。Web広告はユーザーの目にもとまりやすく、興味を持った顕在顧客の流入が期待できます。また、顧客の行動履歴をもとにしたターゲティング広告も有効です。ユーザーの興味関心や趣味嗜好に合わせた広告が表示できるので、よりターゲットに近い人に自社商品やサービスを知ってもらう機会がつくれます。

セミナーや展示会

セミナーや展示会などのイベントへの出展も顕在顧客にアプローチするのに有効な手段です。例えば、DXによる業務効率化を検討したいけど、どのようなツールやサービスがあるのかを詳しく知らない顧客は、IT系のセミナーや展示会に参加して情報収集を行うケースが多く見られます。DX系の商品やサービスを提供している企業なら、そうしたセミナーや展示会に出展することで、自社商品にマッチした顕在顧客と出会える可能性が高くなります。

テレマーケティング

テレマーケティングとは、顧客に架電してニーズをヒアリングし、自社の商品やサービスを紹介するマーケティング活動のことです。電話をかけてアポイントの獲得を目的として商談へとつなげるテレアポと異なり、テレマーケティングは、あくまでも顕在顧客に対して自社を認知してもらうことを目的としています。電話で直接コミュニケーションできるため、自社の商品やサービスについて誤解なくしっかりと伝えられることがメリットです。時にはそのまま商談に入れることもあります。一方で、電話によるアプローチ自体を嫌がる顧客もいる点には注意が必要です。

見込み顧客へのアプローチ方法

潜在顧客から醸成した見込み顧客は、ニーズを自覚し、すでに自社の商品やサービスについても認知してくれていますので、あと一歩で契約・購入に至る重要な存在といえます。見込み顧客を逃すことはビジネスにおいて大きな痛手です。続いては、見込み顧客を逃さないために効果的なアプローチ方法を解説します。

ダイレクトメール(DM)

ダイレクトメールは、自社の商品やサービスに関する情報を、はがきやチラシなどで直接見込み顧客に送付し、アプローチする手段です。インターネットが普及する以前から行われてきたポピュラーな手法であり、デジタルになじみの薄い業界では優先して実施を検討したい手法といえます。ダイレクトメールのポイントは、まず顧客に見てもらえるような内容にすること。企業には日々多くのダイレクトメールが届くため、その中で目立たなかったり、興味を持たれなかったりすると、開封すらされずに捨てられる可能性もあります。内容に興味を持ってもらえるように、デザインやキャッチコピーを工夫することがポイントです。

トライアル

トライアル、つまりお試し利用とは、自社の商品やサービスに興味はあるけれど、料金や使い勝手が気になって一歩が踏み出せないという顧客に有効です。商品やサービスの一部を無料で提供したり、機能の一部を制限した形で使ってもらったりすることで、自社商品の良さを訴求します。「使ってもらいさえすれば自社商品の良さがわかってもらえるのに」と考えているのであれば、トライアルはぜひ実施したい施策といえます。

メルマガ

顕在顧客へのアプローチ手法として解説したメルマガは、見込み顧客へのアプローチにも有効です。メルマガを購読してくれているということは、顧客になり得る可能性が比較的高いと考えられ、丁寧なアプローチを心掛けるようにします。このとき同じ内容のメルマガを一律に送るのではなく、個々の見込み顧客に合わせた内容にすることが重要です。

例えば、自社のセミナーに参加した見込み顧客には、参加へのお礼を交えたフォローメールを送り、不参加の見込み顧客にはセミナーの様子をレポートにするといったように変化させることで、顧客の自社に対する興味関心を高めることができます。また、メルマガの開封率や、メルマガから自社サイトへのアクセス率なども計測し、マーケティングに活用することも重要です。

潜在顧客の管理には「SKYPCE(スカイピース)」がお勧め

潜在顧客にはさまざまな獲得手段があり、適切なアプローチもそれぞれ異なります。セミナーでたまたま名刺交換をした潜在顧客と、検索してオウンドメディアにたどり着きメルマガを登録した潜在顧客では、アプローチ方法も変える必要があります。そうした多様な潜在顧客を管理し、社内で情報を共有するのは簡単ではありません。

そこでお勧めしたいのが、ビジネスの起点になることの多い名刺を専用の名刺管理ツールで管理する方法です。営業名刺管理「SKYPCE(スカイピース)」は、手軽な操作で社内にあるすべての名刺をデータ化し、一元管理ができます。名刺情報をスムーズに共有できるため、潜在顧客の管理にも適しています。

また、「SKYPCE」には、メールを一斉送信できる機能や日々の営業活動の記録、顧客企業に関連するニュースの表示など多彩な機能を備えており、潜在顧客へのアプローチにも有効です。潜在顧客の管理のために名刺管理ツールの導入をお考えの際は、高度な顧客管理機能を備えた「SKYPCE」をぜひご検討ください。