生産性向上とは? メリットや実現のためのポイント、注意点を解説

労働人口の減少や国際競争力の低下が続く日本において、企業はいかにして生産性を向上していくかが一つの課題となっています。企業がこれからも成長していくためには、この生産性を高めることが不可欠です。そこで本記事では、企業経営者や事業責任者が直面する生産性の課題に焦点を当て、生産性向上の意味やその具体的なメリット、実現のためのポイントをご紹介します。

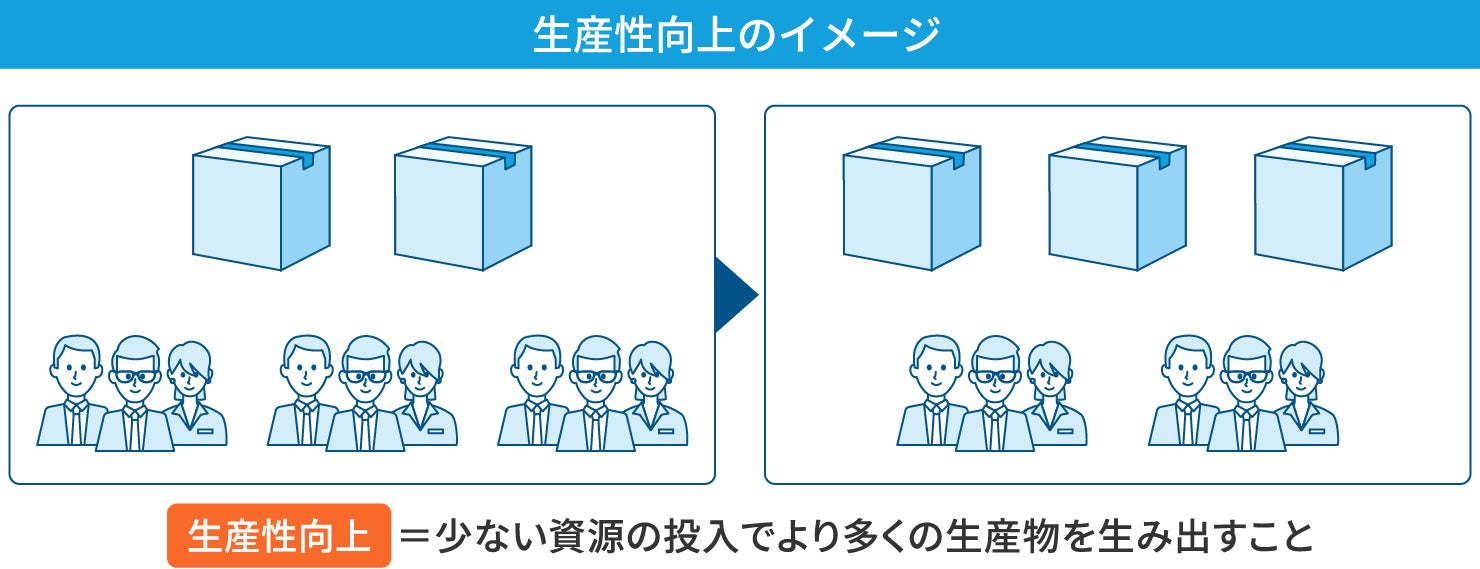

生産性向上とは、限られた人員・リソースで大きな成果を生み出すこと

生産性向上とは、インプット(人や設備、時間などの投入資源)に対するアウトプット(生産量や付加価値)の比率を増やすことです。投入した資源に対して、どれほどの成果を生み出したかが生産性であり、その成果の比率を上げることを生産性の向上といいます。つまり、企業活動における生産性向上とは、限られた人員・リソースで大きな成果を生み出すことです。なお、生産性は、次のような計算式で求めることができます。

<生産性の計算式>

生産性=アウトプット(生産量や付加価値)÷インプット(投入する人数や設備、時間)

生産性向上が求められる背景

生産性向上は、企業が存続し、成長を目指す上で直面する課題の一つです。ではその背景にはどのような状況があるのでしょうか。

少子高齢化による生産年齢人口の減少

生産性向上が求められる背景としてまず挙げられるのが、少子高齢化による生産年齢人口(15~64歳)の減少です。2020年10月の国勢調査では、日本の生産年齢人口は7,509万人とされていました。しかし、国立社会保障・人口問題研究所が2023年4月に公表した「日本の将来推計人口(令和5年推計)」によると、生産年齢人口の割合は、出生中位推計で2043年に6,000万人を下回り、2070年には4,535万人まで減少するとされています。

日本企業の国際的な労働競争力の低下

日本企業の国際的な労働競争力の低下も、生産性向上が求められる背景として挙げられます。スイスのIMD(国際経営開発研究所)が2023年6月に発表した「世界競争力ランキング」によると、日本は64か国中35位で、かつて1位だった1989~1992年と比較すると、近年の国際的な競争力の低下は明白です。

生産性向上と業務効率化の違い

生産性向上とは、「ヒト・モノ・カネといった資源を投入した結果として、得られた成果」である生産性を上げることをいいます。最小限の投資で最大限の成果を生み出す生産性向上には、最終的に「ムダやムラをなくすことによる利益化」を目指す必要があります。一方、不要な投入資源を減らす業務効率化は、生産性向上のための施策の一つであり、非効率的な業務について、工程を見直し無駄を排除するなどして改善していくことを指します。

生産性向上の具体的なメリット

生産性を向上させることで、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。ここでは、生産性向上による具体的なメリットについてご紹介します。

コストの削減・最適化

生産性向上による企業のメリットの一つが、コストの削減と最適化です。生産性が上がれば労働時間が短くなり、人件費や光熱費が抑えられることでコストの削減または最適化につながります。また、削減できたコストを、新商品の開発や新システムの導入、従業員研修・教育といった福利厚生、設備投資に使えば、従業員満足度と顧客満足度がいずれも高まる良い循環が生まれ、さらなる生産性向上につながります。

労働力不足の解消

労働力不足の解消も、生産性向上により企業が得られるメリットです。生産性向上の施策では、従業員1人が生み出す生産量や利益を最大限にすることを目指します。限られた労働力で確かな成果を生み出せる生性向上を実現することにより、労働力不足の解消にもつながります。

従業員の満足度とモチベーションの向上

従業員の満足度やモチベーションが上がることも、生産性向上のメリットの一つです。生産性向上のために業務の無駄をなくすことで残業時間が減るなど、働きやすい環境を整備することで、ワークライフバランスを改善できます。これにより、従業員の満足度やモチベーションやパフォーマンスが向上します。

顧客満足度の向上

顧客満足度の向上も、生産性向上によるメリットとして挙げられます。無駄な作業を排除すれば、従業員は時間的にも気持ちの上でも余裕が生じて、営業担当者や窓口担当者による顧客対応の質が変わるはずです。また、顧客とは直接的に接点のない工場やバックオフィスの業務も無駄を排除して、良質な製品をより低コストで生産できるようになるなど、生産性向上は顧客満足度の向上につながります。

生産性向上を実現させるためのポイント

生産性向上を実現させるためには、具体的にどのようなことに気をつければよいでしょうか。ここでは、重要なポイントについて解説します。

生産性向上の目的と目標を決める

生産性向上を実現するためには、まず生産性を向上させる目的や目標を定めます。生産性向上は抽象的な概念であり、生産性についての定義は業種によって異なりますし、社内の個人によっても捉え方が違ってきます。そのため、自社の生産性向上が何を指しているのか、何のために取り組むのかといった定義や目的をはっきりさせておくことが必要です。また、生産性は以下に示した指標を参考に経営指標を立てて、管理する必要があります。

付加価値労働生産性

付加価値労働生産性は、労働量(労働者数×労働時間)当たりの付加価値を表したものです。従業員が生み出す付加価値である粗利を労働量で割ることで求められます。

<付加価値労働生産性の計算式>

付加価値労働生産性=付加価値額(粗利)÷労働量(労働者数×労働時間)

全要素生産性

全要素生産性は、付加価値労働生産性に資本データを加えて算出する指標です。労働量だけでなく、投下された費用に対して付加価値がどのくらい発生したかを算出し、より現実的に生産性を測る指標といえます。

<全要素生産性の計算式>

全要素生産性=付加価値額(粗利)÷労働・資本・原材料などの全生産要素の投入量

労働分配率

労働分配率は、企業が新たに生み出した付加価値(粗利)のうち、どのくらい従業員に支払われているかを表す指標です。人件費が適正な水準にあるかどうかを評価することができます。

<労働分配率の計算式>

労働分配率=人件費÷付加価値額(粗利)

組織文化の醸成とリーダーシップ

生産性向上の実現には、生産性向上の意識について社内に浸透させるための啓発活動が重要です。また、経営層はもちろん、マネジメント層がリーダーシップをとって、生産性向上に向けた取り組みを積極的に推進していくことが求められます。

定期的な評価とフィードバックの実施

定期的な評価やフィードバックを実施することも、生産性向上に向けた重要なポイントの一つです。生産性の向上とは、一度の施策ですぐに達成できるものではありません。施策を打つごとに評価とフィードバックを行うことで、少しずつ生産性を上げていくことが大切です。そのためにも、PDCAサイクルの実践と、現場にフィードバックできる環境や仕組みを確立しておく必要があります。

生産性向上に取り組む際の注意点

生産性を上げるためには、いくつか気をつけておきたい注意点があります。ここでは、生産性向上に取り組む際の具体的な注意点をご紹介します。

マルチタスク化を意識しすぎない

生産性向上に取り組む際には、マルチタスク化を意識しすぎないように注意する必要があります。生産性向上を実現するために、人員を減らして1人に複数の業務を担当させることを考えてしまいがちですが、脳に負担がかかるマルチタスクは、効率が良いように見えても、実際には作業効率が下がってしまうことがわかっています。

異なるスキルや知識が必要な業務を1人に負わせることで、従業員の負担が大きくなり、生産性を下げてしまうことにもなりかねません。業務量や内容、担当者のスキルを考慮した上で、適切なタスク管理を心掛けることが大切です。

業務の効率化以外の施策も考える

生産性を上げるための施策として、業務の効率化以外の施策を考えることも必要です。業務の効率化によるインプットを減らすことだけではなく、アウトプット(生み出される利益)を最大化する施策も同時に行うことで、生産性向上の実現が近づきます。無駄なコストや工数を減らして効率化すると同時に、従業員のスキルアップや適材適所の配置など、アウトプットを増やす施策も同時に行うことが大切です。

長期的な視点で生産性向上に取り組む

すぐに変化が表れるとは限らない生産性向上だからこそ、長期的視点で取り組むことが大切です。なかなか効果が出ないからといって、すぐにあきらめてしまうと、いつまでたっても生産性は向上しません。先ほどポイントとして挙げたように、施策ごとに定期的な評価やフィードバックを行いつつ、成果が出るまでコツコツと取り組んでいくことが重要です。

生産性向上のための支援策を活用する

厚生労働省や各自治体では、生産性向上に取り組む中小企業のために、さまざまな補助金制度や助成金制度を設けています。こうした制度も見逃さず活用することも大事です。※1

ものづくり補助金

革新的な商品やサービスの開発、生産プロセスの改善を行い、生産性向上に関連する設備投資を支援する「通常枠」など各種申請枠あり。

補助上限額(16次締め切り分):750万~4,000万円(「通常枠」は最大1,250万円)※2

IT導入補助金

業務効率化や顧客獲得など、生産性向上につながるITツールの導入を支援。

補助額:30万~150万円未満(A類型)、150万~450万円(B類型)

業務改善助成金

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円(時給換算)以上引き上げ、生産性向上に貢献する設備投資などを行った場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成。

助成上限額:30万円~600万円

- 上記の支援策に関する内容は、すべて2023年9月時点の情報です。

- 大幅な賃上げに取り組む事業者は、要件を満たせば補助上限額を100万円~1,000万円引き上げ

生産性向上の実践的な手法

生産性向上を達成するための具体的な方法について、以下で解説します。

現状の分析と課題の洗い出し

まず、現状を分析して課題の洗い出しをすることが大事です。業務に無駄な部分がないか、省ける部分がないかを見直し、不要な部分を削減することで生産性の向上を図ります。

業務の標準化

生産性を向上させるためには、業務の標準化が必要です。社内の業務フローを明確にし、手順を統一することによって、全体的な業務スピードが上がるだけでなく、すべての従業員が同じレベルで業務を行うことができるようになります。それにより、業務効率化や生産性向上を実現することが可能です。

人材育成と適切な人員配置

生産性向上のためには、一人ひとりの従業員を最も効果的に価値を生み出すことができるポジションに配置し、育成することが大切です。適切な人材配置を行うためには、従業員一人ひとりのスキルや本人の希望も考慮し、適性や意欲の高い従業員を割り当てることで、生産性向上に導くことができます。

従業員のエンゲージメント向上

従業員のエンゲージメントとは、従業員が会社に貢献したいという意欲のことを指し、愛社精神や愛着心とも訳されます。この従業員のエンゲージメントを向上させることによって、モチベーションが上がり、自主的に生産性向上に取り組むことが期待できます。

外部サービスやデジタルツールの導入

生産性向上を目指すためには、外部サービスやデジタルツールの導入も有効です。ここでは、それぞれどのようなメリットがあるのかをご紹介します。

アウトソーシングの検討

アウトソーシングのメリットは、従業員をより生産性の高い業務に集中させられることです。単純作業やマニュアル化されている業務は外部の企業に委託することで、生産性を向上することができます。

クラウドサービスの利用

生産性向上にクラウドサービスを利用することも有効です。総務省の「通信利用動向調査」によると、「2010年から2020年まで一貫してクラウドサービスを利用している事業者のほうが、利用していない事業者と比較して労働生産性が高い」という結果が出ています。

AIやRPAの活用

AIやRPA(Robotic Process Automation)を業務に取り入れることで作業の正確性やスピードが上がり、生産性を向上させることができます。具体的な適用業務としては、帳簿入力や伝票作成、ダイレクトメールの発送業務、経費チェック、顧客データの管理、ERP(基幹システム)やSFA(営業支援システム)へのデータ入力、定期的な情報収集などがあります。

ITツール・サービスの導入

IT化への取り組みは、生産性向上の実現において欠かせないものです。生産性向上を助けるITツールやサービスには、請求書発行、名刺管理、生産管理、販売管理など、さまざまな業務をサポートするものがあります。その中でも名刺管理サービスは、名刺情報のデータ化や顧客情報などを社内で共有するための工数を削減することができ、なおかつ営業活動に生かして生産性向上につなげることができるとして、注目されているサービスの一つです。

生産性向上に名刺管理サービスを活用

名刺管理サービスは、企業が取得した顧客の名刺情報をデータ化し、顧客情報をデータベースとして一元管理することで、営業活動に活用することができるサービスです。その導入目的としては、大きく「名刺管理業務の効率化」「見込み顧客の獲得」「見込み顧客の育成」など、営業生産性の向上が挙げられます。 名刺管理サービスの導入によって、具体的には以下に示す点で営業生産性を向上させることが可能です。

名刺情報のデータ入力の効率化

名刺管理サービスは、収集した名刺をスキャナーやスマートフォンアプリで読み込むことで、名刺情報のデータ入力を効率化することが可能です。さらに、AIを用いたOCR(光学的文字認識)などによって正確性の高いデータとして入力されます。さまざまなITツールとの連携が可能になるほか、多忙な営業担当者でも読み込むだけで名刺情報をデータ化でき、さまざまなITツールとの連携が可能になります。連携したITツールにデータ入力する工数を削減でき、そのリソースを営業活動に充てられることで生産性向上に役立ちます。

顧客情報の迅速な共有と活用

データ化された名刺情報は、顧客情報のデータベースとして社内で共有されます。その顧客データを基に、見込み顧客の抽出から営業活動管理に至るまで、営業活動に関する一連の情報を迅速に共有・活用することが可能です。そのため、企業全体としてより戦略的に営業活動を行えるようになり、生産性向上につながります。

営業・マーケティング活動の最適化

名刺管理サービスで管理する顧客情報を活用し、企業全体で営業活動の状況を確認できることで、新たな営業機会への布石とすることができます。また、すでに管理されている名刺から見込み顧客の情報を登録したハウスリストを作成して顧客の掘り起こしを行うなど、プロセスを効率化しながら戦略的にマーケティングや営業活動に活用することも可能です。

営業支援 名刺管理サービス「SKYPCE」で生産性向上を実現

「SKYPCE(スカイピース)」は、これまでの商品開発で培った使いやすさと豊富な機能により、営業活動の効率化をサポートする営業支援 名刺管理サービスです。AI-OCRに加え、オペレーターの目視による確認で、データ化した名刺情報は高い正確性を担保しています。さらに「Salesforce」に正確な情報を反映できる連携機能、案件化の前から営業活動を記録できる機能、メールやメールマガジンを一斉送信できる機能など、生産性向上につながる機能が充実しています。

企業の生産性向上を支える営業支援 名刺管理サービス「SKYPCE」の導入を、ぜひご検討ください。

営業支援 名刺管理サービス「SKYPCE」のお問い合わせ・資料ダウンロードはこちらから

お問い合わせ・資料ダウンロード