営業の属人化解消へ!SFA活用を定着させるポイントとは?

顧客情報や商談履歴などのデータを蓄積、組織で共有し、営業活動の効率化につなげる「SFA(営業支援システム)」。今回は、自社でSFAツールを導入、活用の推進に取り組まれてきたトライコーン株式会社の代表取締役社長 福原 雄亮 氏とコンサルティング部セネラルマネージャ 宮脇 知也 氏に、導入のプロセスやその効果などについて語っていただきました。

トライコーン株式会社

代表取締役社長

福原 雄亮 氏

トライコーン株式会社

コンサルティング部

ゼネラルマネージャ

宮脇 知也 氏

トライコーン株式会社

CRMプラットフォームを中心としたデジタルソリューションの提供を通じて、多様なビジネス課題の解決やDXの推進を支援しています。主要サービスとして、CRMプラットフォーム(SaaS)「クライゼル」を提供。そのほか、kintoneを利用したCRM業務・顧客接点に関わる業務に特化したコンサルティングを行っています。

SFAでの情報共有が

チームのスキルの底上げにつながる

チームの

SFAはどのようなことが実現できるツールなのでしょうか?

SFAは「Sales Force Automation」の略称で、営業活動に関わるさまざまな情報を一元的に管理・可視化し、業務の効率化を支援するツールです。具体的には、「顧客情報管理」「案件管理」「営業目標管理」といった機能を備えています。

顧客情報の管理は、企業名や担当者名、連絡先などの基本情報に加え、過去の取引履歴などを蓄積し、顧客との関係性を把握しやすくします。

案件管理は、いつ、誰が、どの顧客とどのような商談を行ったかを記録・管理する機能です。お客様から伺った課題、それに対してどのような提案を行ったのかを議事録のように残して商談内容を記録したり、案件の進捗状況や営業担当者の行動を記録したりします。

営業目標管理は、担当者ごとの売上目標とその実績などを管理。目標達成までの効果的な戦略を考えるために役立つ機能です。

こうした幅広い情報を組織全体で共有・分析することで、営業プロセスを最適化したり、戦略的な営業活動を行ったりして、成果の最大化につなげていきます。

SFAを活用することで、具体的にどのような効果が得られるのでしょうか?

SFAを導入する最大のメリットは、営業活動を“見える化”できる点にあります。営業は担当者ごとにノウハウが異なり、属人化しやすい領域です。

SFAを活用して、案件の進め方や商談の内容などを可視化して共有することによって、個人の経験や知見が組織全体に広がっていき、結果として、営業チーム全体のスキルの底上げが進み、組織力の向上につながります。

組織で情報共有されていない場合、どのような懸念があるのでしょうか?

「リスクの芽」を見過ごしてしまう可能性があります。商談の進捗やお客様の反応などが共有されていれば、マネジメント層が早い段階で状況を把握し、必要に応じてサポートできます。

また、情報共有されていなければ、営業メンバー全体で「なぜ受注できたのか」「なぜ失注したのか」、共通点や原因を分析することができません。受注につながった商談の流れを共有することで、ほかのメンバーも成功パターンを再現しやすくなります。

逆に、失注や縮小につながったケースからは、改善点を見いだすことで次の提案に生かすことができると思います。

まだまだ情報共有ができていない企業も多くあるのでしょうか?

多いと思います。弊社も以前は、「Microsoft Excel」で営業担当者ごとに情報を管理しており、情報共有が十分ではありませんでした。毎週営業報告ミーティングを開き、各自が数値を報告していましたが、その場限りの報告にとどまり、情報が蓄積されないことが課題でした。

また、案件の進捗状況をリアルタイムで把握する手段がなかったため、タイムリーなフォローが難しいという面もありました。こうした背景から、SFAの導入を検討し、本格的に活用を始めることにしたのです。

自社での経験を基に、SFA導入時に検討すべきポイントについてお聞かせください。

SFAは、導入したら必ず効果が出るような魔法のツールではありません。ですから、「なぜ導入するのか」「導入することによって何を解決したいのか」といったことを、あらかじめ整理しておくことが欠かせません。そして、それを基に自社の目的に合うツールを選定することが大切です。

例えば、世界中で広く利用されている海外製の製品は、多くの企業の営業管理のノウハウが詰まって出来上がったシステムです。その仕組みに業務を合わせることで、営業活動の標準化や効率化を図ることができます。これも一つの成功のかたちです。

弊社の場合は、コスト面に加え、長年培ってきた営業管理のやり方に合わせて運用できるツールが良いと考え、ノーコード・ローコードで業務アプリが作成できる「kintone」を採用しました。自社開発のCRMツールとスムーズに連携できる点もこのツールを選んだ理由の一つです。

SFAの導入後、どのように活用を広げていったのでしょうか?

弊社の営業担当者は10名程度ですが、その中からまずは、ITツールの活用に抵抗のない数名を選んでアカウントを付与しました。従来の営業フローに沿うようにアプリを設計して活用を始めましたが、実際に運用してみると使いづらい点が見えてくるものです。そこで、アプリを作り替えながらブラッシュアップを続け、運用方法を確立していきました。

この経験からSFAの活用は、スモールスタートで改善を積み重ねることが有効だと実感しています。弊社のように少人数から広げていく方法はもちろん、「商談メモの作成だけ」など、機能を絞った活用から始めていく方法も良いと思います。

改善を重ねた現在のSFAの運用方法についてお聞かせください。

弊社は、Webサイトからの問い合わせを起点とした反響型の営業スタイルです。

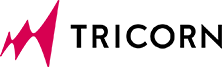

お客様からのお問い合わせ内容を管理できる自社製品のCRMツールとkintoneを連携し、Webサイトから問い合わせが入ってくると、問い合わせフォームに入力された企業名、担当者名、連絡先が自動的にkintoneに顧客情報として登録されます。

その後、インサイドセールスの部門が、営業担当者をアサインし、自社のCRMツール上で担当者を登録。すると、kintoneに自動的に案件として登録される仕組みです。これは、弊社が独自で作り込みをしている部分で、これによって、営業担当者が案件登録をする手間を省いています。

その後は、営業担当者が商談の履歴を随時記録していきます。図1

SFAを導入してどのような変化がありましたか?

各案件の進捗に、リアルタイムに反応できるようになったことが大きな変化です。

先ほども申し上げたとおり、これまでは毎週の営業報告ミーティングで進捗を報告・共有していました。現在は、kintoneに備わっているチャットツールを活用し、案件が発生したタイミングや進展があったときに、その都度やりとりができるようになりました。これにより、案件に対してタイムリーな意見交換ができるように変化してきています。

管理職はこまめにkintoneを確認し、適宜コメントを残すことが習慣になってきました。

経営層の視点でSFAを導入してどのような効果を感じていますか?

「今月の業績はどうか」「あの案件の進捗状況はどうか」といった、経営層が“今”知りたい情報は少なくありません。

これまでこうした情報は担当者や営業マネージャーに聞きに行く必要がありました。しかし、これはお互いに時間を割かなければならず非効率です。現在は、必要なときにkintoneを確認し、より深く知りたい場合にだけ個別に聞く、という動きに変わっています。

また、案件情報が登録されると通知が届くため、例えば「100万円以上の案件が発生した」という情報をすぐに把握できます。これによって、通知を見てこちらから「いいね、よくやったね」と担当者に声を掛けられる。ちょっとした声掛けもスムーズにできるようになりました。

現場の営業担当者の視点ではどのような効果がありましたか?

営業担当者は一人ひとりが複数の案件を抱えており、SFAに履歴を残すことで自分の行動を整理できる“備忘録”として役立てています。

また、過去の商談記録を参照する場面も多くあります。類似の課題を抱えるお客様からのお問い合わせがあると、以前の対応履歴をSFA上で検索すれば、どのような提案をしたか、何を資料として用意したかといった情報をすぐに確認できます。これにより、資料をいちから探したり作り直したりする時間を削減でき、対応スピードが向上していると感じます。

SFAに蓄積したデータを分析することで得られた効果はありますか?

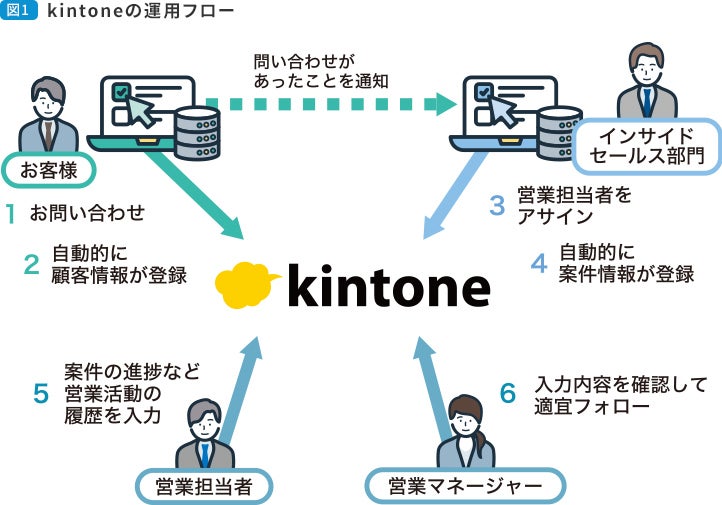

これまでは、目立った案件や大きな取引をベースに、顧客層を感覚的に捉えていた部分がありました。いわば“点”で会話をしていた状態です。しかし、SFAに日々の営業活動を記録していくことで、顧客傾向を“面”で捉えられるようになりました。

例えば、以前は官公庁の大型案件が1件決まると、「官公庁のニーズが高いのでは」と考えていましたが、SFAに蓄積したデータで売上と業界を分析してみると、実際にはIT業界のお客様が多いことがわかりました。

こうしたデータドリブンな判断ができるようになったことは、営業戦略の方向性を検討する上で大きな効果だと感じています。

SFA活用が組織に定着するまでにハードルはありますか?

一番のハードルは、営業担当者に入力してもらうことです。情報の粒度には個人差があり、詳細まで記録する人もいれば、必要最低限にとどまる人もいました。

このハードルを乗り越えるには、SFAに蓄積した情報が、「営業活動に役立つ」という実感を持ってもらうことが鍵だったと感じています。

SFAの有用性を感じてもらうほかに、入力のハードルをどう乗り越えればよいのでしょうか?

最初から細かな入力を求めてしまうと、現場が負担に感じるため定着しづらくなると思います。まずは「足りないくらいでいい」と割り切って、必要最低限の項目だけを入力するテンプレートを用意するのが有効だと考えています。

例えば、商談時に確認しておきたい「BANTC(Budget:予算、Authority:決裁権、Needs:需要・必要性、Timeframe:導入時期、Competitor:競合)」のような基本情報を中心に、入力内容をシンプルに設計することがお勧めです。

また、ある程度はトップダウンでの推進も必要だと感じています。入力状況を確認して声掛けをするなど、上層部の後押しも重要なポイントです。

現在は自社で導入されたノウハウを生かしながら「kintone導入サービス」を提供されているのですね。

「kintoneを使ってみたいけれど、何ができるのかわからない」というお客様は多くいらっしゃいます。そうした方々に、まずは業務の課題をヒアリングし、「こういうアプリを作ってみましょう」と具体的なご提案をしています。

kintoneの標準機能で対応できるケースだけでなく、カスタマイズが必要なケースもあるので、必要に応じてフルスクラッチで開発したり、弊社が提供しているCRMツールと連携させることで、開発コストを抑えたりしながら最適なかたちを実現しています。

また、運用が軌道に乗るまで、伴走するサービスもご用意しています。

今後の貴社でのSFAの活用についてお聞かせください。

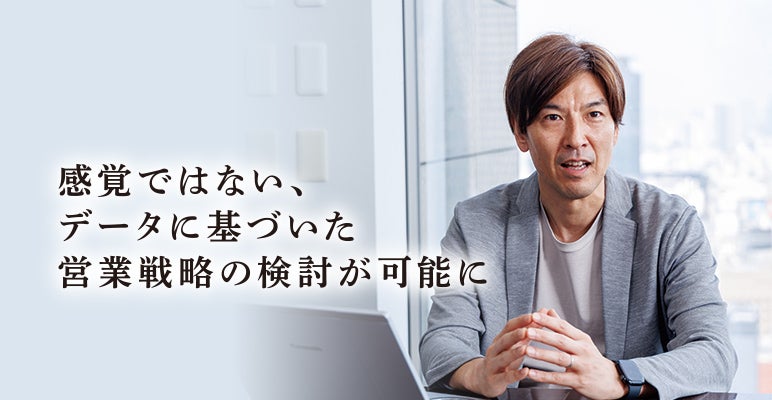

これまでは、kintoneと自社開発のCRMツールを連携させて営業活動を進めてきましたが、今後は営業名刺管理サービス「SKYPCE」とも連携する予定です。

現在はほかの名刺管理サービスを利用していますが、kintoneとの連携ができていません。そのため獲得した名刺は、営業担当者が名刺管理サービスからCSV形式のファイルをダウンロードし、kintoneに取り込む必要がありました。

kintoneとの連携がスムーズに行えるSKYPCEを活用することで、営業担当者の負担を軽減できると期待しています。図2

SKYPCEとの連携で期待していることについてお聞かせください。

今後、反響型の営業だけでなく、プッシュ型の営業にも取り組む予定です。そのため、名刺交換の機会が増えると想定しています。

SKYPCEとkintoneを連携させることで、SKYPCEで取り込んだ名刺情報を、営業活動の基盤となる顧客情報のマスターとして活用できます。顧客情報が正確かつ最新であることは、信頼関係の構築や提案の精度向上に役立ちます。今後、名刺情報をスムーズにkintoneに取り込む流れを作っていきたいと思います。

また、SKYPCEに記録した営業活動や商談の履歴のメモなどをkintoneに反映することも可能です。これらの情報をkintone上での案件管理に活用することで、営業担当者の動きをスムーズにできるのではないかと考えています。

これから、SKYPCEとSFAをどう組み合わせて活用していくか、さらに模索していくつもりです。

(「SKYPCE NEWS Vol.20」 2025年10月掲載 / 2025年7月取材)