名刺 × コンテンツマーケティング役立つ情報の提供で

顧客の興味を引き続ける

営業活動において、人手が足りない、業務が属人化しているといった課題を抱える企業も多いのではないでしょうか? そうした課題の解決につながる手段の一つとして、今回はコンテンツを用いて顧客とのコミュニケーションを図る「コンテンツマーケティング」をご紹介します。コンテンツマーケティングを総合支援する株式会社IDEATECHの競(きそう) 仁志 氏にコンテンツマーケティングの進め方や提供すべきコンテンツなどについて解説していただきました。

株式会社IDEATECH

取締役

競 仁志 氏 氏

2013年株式会社ネットプロテクションズへ入社。その後自身で会社を創業。2020年より株式会社IDEATECHの取締役へと就任。リサーチマーケティング「リサピー®」事業の立ち上げ・推進の責任者となる。10以上の商品を開発。BtoB領域のPR・マーケティング・セールスを「コンテンツ」で統合し、売上向上を実現するコンテンツマーケティング・コンテンツセールス・コンテンツPRの支援を実施。

2013年株式会社ネットプロテクションズへ入社。その後自身で会社を創業。2020年より株式会社IDEATECHの取締役へと就任。リサーチマーケティング「リサピー®」事業の立ち上げ・推進の責任者となる。10以上の商品を開発。BtoB領域のPR・マーケティング・セールスを「コンテンツ」で統合し、売上向上を実現するコンテンツマーケティング・コンテンツセールス・コンテンツPRの支援を実施。

コンテンツを活用しながら

顧客の「第一想起」を獲得する

顧客の

営業活動を行う上で、まず意識すべきことはありますか?

営業活動において、私が最も重要だと思っているのは、「第一想起」を獲得することです。

マーケティングにおける第一想起とは、顧客が真っ先に思い浮かべる商品やブランド、営業担当者を指します。例えば、「車がほしい」と思ったとき、最初に思い浮かべる車種やディーラーの担当者です。

顧客にニーズが発生したり、高まったりしたとき、第一想起を獲得していれば「あの商品を検討してみよう」「あの営業担当者に話を聞いてみよう」と考えてもらえると思います。このように、相談してもらえる存在になることで、受注につながる可能性がぐっと高まります。

第一想起を獲得するためにはどのような手段がありますか?

多くの広告を出稿して、顧客に商品やブランドをすり込む方法がありますが、これにはそれなりのコストがかかります。

すでに関係性がある顧客の場合であれば、現実的なのは、営業担当者が訪問する際に、“役立つ”情報を提供し続けるという方法です。これにより「この人に会うと気づきがある」という印象を持ってもらえます。

また、組織で顧客データが管理されているのであれば、調査レポートなどのホワイトペーパーを提供したり、メールマガジンを配信したりする方法も有効です。

つまり、顧客にとって“役立つ”コンテンツを継続的に提供することが、第一想起の獲得につながるのです。私は、ホワイトペーパーやメールマガジンはもちろん、営業担当者のトークも「コンテンツ」だと捉えています。

新規リードの獲得にもコンテンツを活用できるのですか?

はい、活用できます。新たなリードを獲得するためには、主にアウトバウンド営業とインバウンド営業があります。

アウトバウンド営業はプッシュ型営業とも呼ばれ、飛び込み営業やテレアポを指します。営業担当者のトークもコンテンツですから、その内容を充実させれば、リード情報の獲得だけでなく、第一想起の獲得の足掛かりにすることも可能です。

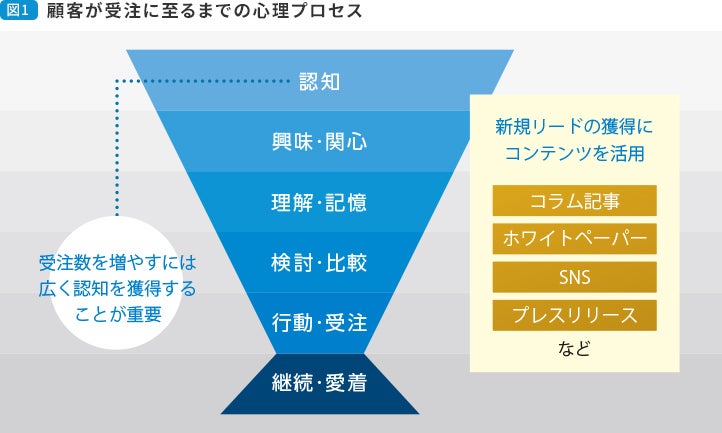

インバウンド営業はプル型営業であり、コラム記事の作成やホワイトペーパー、SNSの投稿、プレスリリースなどを活用する手法のことです。

コラム記事やホワイトペーパーは、まさに役立つ情報を提供するコンテンツです。コラム記事内に、問い合わせや資料請求フォームのURLを設置してリード情報の獲得につなげたり、ホワイトペーパーをダウンロードする際にリード情報を獲得したりできます。

アウトバウンド営業で、多くのリードを獲得するには人手が必要ですが、「コンテンツマーケティング」では、優秀な営業担当者のトーク代わりに、ホワイトペーパーのようなコンテンツを活用します。

そして、新規リード獲得後にも、さまざまなコンテンツを継続的に提供することで、売り込みたい製品・サービスへの興味・関心を高めながら、ニーズが顕在化した際に受注につなげていくのです。

コンテンツを通じて顧客と

コミュニケーションを取り続ける

コミュニケーションを

コンテンツマーケティングの進め方についてお聞かせください。

購入に至るまでの顧客の心理は大きく図1のように分けられます。「認知」の段階は自社について何となく知っているという状態です。まずは、コラム記事やホワイトペーパーなどのコンテンツを活用して認知の層を広げ、リードを獲得していきます。

直接コンタクトが取れるようになった後は、内容を深めたコンテンツを提供することで、「理解・記憶」「検討・比較」と顧客の興味・関心の度合いを高め、購入へとつなげていくのです。

受注後もコンテンツの提供を続けるのですね。

そうです。製品・サービスの解約防止や契約を継続してもらうためには欠かせないことです。例えば2、3か月に1回、営業担当者から新しい機能の案内や活用率を高めるためのフォロー、より便利な使い方につながるコンテンツが届けば、少なくとも突然解約を言い渡されることはないと思います。仮に、解約の話が顧客の社内で出たとしても、事前に担当者から相談してもらえるのではないでしょうか。

コンテンツはまさにお客様との会話のネタのようなものです。会話がなければ、夫婦関係がうまくいかなくなるのと同じように、関係性の良し悪しは、会話の量とある程度比例します。

電話や対面で直接会話する時間はないけれど、コンテンツという媒体を通じてコミュニケーションを取り続ける。それにより、企業としての誠実さを伝えるとともに、第一想起の獲得にもつながります。

貴社では効果的にコンテンツマーケティングを進める戦略を提供してくれるのですか?

はい。冒頭で、“役立つ”コンテンツを継続的に提供することで、第一想起を獲得すると申し上げました。“役立つ”コンテンツとは、顧客が抱えている課題を解決するためのヒントになる情報です。

そして、顧客にとって役立つコンテンツとは、顧客の興味・関心の度合いによって異なります。例えば、導入事例やカタログといった自社の製品・サービスに直接つながるコンテンツは、検討・比較している顧客にとっては役立ちますが、認知段階の顧客にとってはそうではありません。

当社では、認知を獲得するところから、少しずつ関心度を高めたり、その度合いを測ったりするところからご支援します。そして商談後の受注の後押しや受注後のフォローまで、顧客の購買プロセスの段階に合わせて、必要なコンテンツを企画・制作します。

その中でも事業の柱になっているのが、調査レポート型の「リサピー」というサービスです。認知を獲得したり、興味・関心を育てたりしていくなかで、客観的な市場調査データを、“役立つ”情報だと感じる方が多くいらっしゃるため、こうした調査データを活用したコンテンツを制作しています。

顧客の段階に合わせてどのようなコンテンツを提供していくのが効果的なのでしょうか?

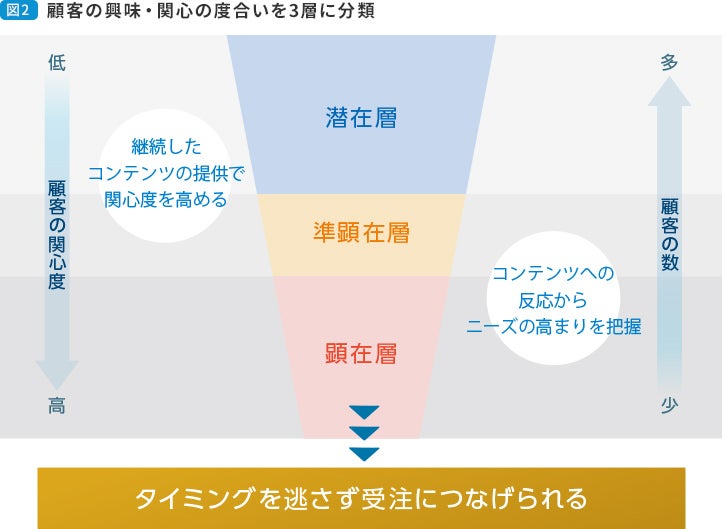

よりわかりやすく説明できるように、ここでは受注に向けた顧客の状態を図2のように分類して整理しようと思います。課題を認識しており具体的な製品・サービスの購入を検討している「顕在層」、ニーズはあるものの製品・サービスの検討まで至っていない「準顕在層」、ニーズや関心が明確になっていない「潜在層」です。

「経費精算システムを中小企業の経理担当者に売り込みたい」というケースを例にして流れを解説します。

ターゲットにしたい中小企業では、「経費精算をシステムで簡単に管理したい、経費に関するやりとりの手間を削減したい」という課題を抱えていることが想定されます。

そこで、潜在層向けとして「中小企業の経理担当者が選ぶ、業務効率化目的で導入して良かったシステムに関する実態調査」と題した調査レポートを用意します。このレポートの中に、例えば「54%(仮)の企業が『経費精算システム』を導入している」というデータを盛り込み、経費精算システムに対して興味を引くのです。このコンテンツはWebサイトなどに掲載して、ダウンロード時にリード情報を獲得するといった使い方をします。

次は、獲得したリード情報を基に、準顕在層向けコンテンツとして「失敗しない経費精算システムの選定基準」などを紹介するコンテンツを用意し、メールで配信。このコンテンツもダウンロードされたことが確認できれば、具体的な検討段階に入っていると判断して、最後にカタログや導入ロードマップを送付します。

顧客の課題と売り込みたいサービスがつながるようなコンテンツを提供していくのですね。

一見「中小企業の経理担当者が選ぶ、業務効率化目的で導入して良かったシステムに関する実態調査」は、経費精算システムと関係ないように思いますが、課題解決の手段の一つとして有効だと伝えるのです。

現実では、今回例に挙げたように都合良くは進みませんが、BtoB営業特有の長いリードタイムの中では、「経営者仲間から名刺管理の有用性を聞いた」「従業員から導入したいという提案があった」など、ニーズが高まる瞬間が必ずあります。ですから、そのタイミングを逃さないためにも、継続的にコンテンツを提供することが大切です。

そして、送付したコンテンツをダウンロードしているか、どのような内容のコンテンツに反応しているのかといった情報を把握し、ニーズの高まりを可視化します。

関心の高さを把握するためにコンテンツを活用するのですね。

そのとおりです。そのほかにも、コンテンツは展示会でも活用できます。BtoB営業では、展示会に出展してリードを獲得するという手法がよく用いられます。

展示会に出展した多くの企業は、導入事例のちらしやカタログを配っていることが多いのではないでしょうか。このときに、調査レポートなどのコンテンツを配布すれば、カタログを配るよりも多くの人に興味を持ってもらえると思います。

また、展示会では自社のブースを訪れた方に対してアンケートを取ると思います。従来は、自社の製品・サービスへの関心度の高さを測る目的だと思いますが、それに加えて、今抱えている課題などを尋ねる質問を盛り込むことでコンテンツ制作に生かすこともできます。

展示会では、一度に多くのリード情報を獲得しても、すべてを活用しきれないという課題を耳にすることもあります。

展示会で多くの名刺を得たものの、確度の高い企業にだけアプローチして、残りの名刺情報は放置されているというのはよくあるケースです。

展示会で名刺交換をした程度であれば、自社の製品・サービスについて何となく知っている状態だと思います。ですが、先ほど具体例として紹介したようなコンテンツを送付し、ダウンロード状況を確認することで、顕在層、準顕在層、潜在層の3つの層に分類することが可能です。

しかしこれは、そもそも組織でリード情報や名刺情報を一元管理したり、メールで配信したコンテンツのダウンロード状況を可視化したりできる仕組みが導入されていなければ実現できません。

名刺管理サービスを活用して

名刺情報を最大限活用する

名刺情報を

そういった仕組みとして名刺管理サービスは活用できますか?

とても有効だと思います。よくあるのが、高機能なCRM、MAツールなどを導入したのはいいものの、使いこなせていないというケースです。特に中小企業では、名刺情報を中心にして、シンプルに顧客管理を行うのがいいと思います。そして、たくさんの機能を使いこなそうと思う必要はありません。まずは名刺管理サービスを3ステップで活用する方法をお勧めします。

3ステップとは、「1.入手した名刺情報をシステムに登録する」「2.コンテンツを閲覧できるURLをメールに記載し、登録した名刺情報のアドレスに一斉送信する」「3.URLをクリックした顧客をリスト化する」という、大変シンプルな活用方法です図3。このリストを有効リードとして営業活動に生かすことができます。

この活用で特に大事なのが、2ステップ目で「どんなコンテンツを配信するか」です。顧客に響くコンテンツを用意して、例えばシステムに取り込んだ名刺から1,000名にメールを送り、10%がURLをクリックすれば、100名の有効リードのリストができるのです。

コンテンツはダウンロードしていないものの、メールは開封している人もリスト化できれば、継続的にコンテンツを送っていくことも可能です。

コンテンツを活用することで営業担当者の動きも変化しそうですね。

はい。私は営業に割ける人員が限られている場合にこそ、このようなコンテンツを活用すべきだと思います。

冒頭にも申し上げましたが、優秀な営業担当者は商談の場で、顧客の課題を探り、その解決につながる情報を提供するトークを展開しています。この優秀な営業担当者の代わりにコンテンツが活用できるのです。

ただ、顕在層、準顕在層、潜在層の各層に響くコンテンツを作成するための情報整理には、慣れやノウハウが必要です。ぜひ、外部の力を頼りながら、コンテンツを活用して、営業活動の効率化を目指してみてはいかがでしょうか。

(「SKYPCE NEWS Vol.19」 2025年8月掲載 / 2025年5月取材)

撮影場所:WeWork 日比谷パークフロント